술에 관한 시에는 뭐가 있나요? 한국시의 술예찬

과거 우리 조상들은 술을 대단히 즐겼습니다. 조선시대의 명재상이었던 김육(金堉:1580.선조 13∼1658.효종 9)은 이렇게 노래했습니다.

자네 집에 술 익거든 부디 날 부르시소.

내 집에 꽃 피거든 나도 자네 청해옴세.

백년덧 시름 잊을 일을 의논코자 하노라.

김육은 영의정까지 오른 고관이었지만 재산이 없었고 벼슬자리가 끝나면 직접 농사를 지으며 청빈하게 살았던 것으로 알려져 있습니다. 가난한 선비가 꽃 피는 날 벗을 청하여 술을 마시자는군요. 조선 후기의 가객(歌客 )김천택(金天澤)은 다음과 같이 말합니다.

엊그제 덜 괸 술을 질동이에 가득 붓고

설데친 무우나물 청국장 끼쳐 내니

세상에 육식자(肉食者)들이 이 맛을 어이 알리요.

고기가 귀한 당시, 살짝 데친 무나물에 청국장과 함께 술을 먹으면 고기를 먹는 사람들이 이 맛을 어찌 알까 라는 내용이군요.

작자를 알 수 없는 시조에는 다음과 같은 내용이 전합니다.

술 마시지 말자 하니, 술이 절로 잔에 따라진다.

먹는 내가 잘못인가, 따라지는 술이 잘못인가.

잔 잡고 달에게 묻노니, 누가 그른가 하노라.

초반에는 사람이 술을 먹다가 조금 지나면 술이 술을 먹게되고 종국에는 술이 사람을 먹는다는 주당들의 격언이 있습니다. 위의 시조를 읽으니 옛조상들도 비슷한 생각을 했나봅니다.

술을 노래한 현대시는 자유롭게 표현된 형식의 위트와 기지가 돋보입니다. 근대사에 마지막 기인으로 불렸던 천상병의 ‘비 오는 날’이란 시가 전합니다.

아침 깨니

부실부실 가랑비 내리다

자는 마누라 지갑을 뒤져

백오십원 훔쳐

아침 해장으로 간다

막걸리 한 잔에 속을 지지면

어찌 이리도 기분이 좋으나!

종로 탑골 공원에서의 파격적인 결혼식과 조선일보 신춘문예에 당선된 ‘휴전선’이란 작품으로 당시 시단에 충격을 주었던 열혈 시인 박봉우가 지은 ‘술이란’ 제목의 권주시는 과감한 시운의 처리가 단연 돋보이는 작품입니다.

술이란 술이란

혼자서 같이 마시기전에

친구와 섭섭히 하자

모가지를 축이는

모가지를 축이는

고달픈 하루여

술자리여 술자리여

혼자서 같이 마시기 전에

모든 친구와 섭섭히 하자.

여린 심성을 가진 눈물의 시인 박용래는 ‘상추꽃 아욱꽃’이란 시에서 술이 주제는 아니지만 술이 담긴 서정을 표현했습니다.

상추꽃은

상추 대궁만큼 웃네

아욱꽃은

아욱 대궁만큼

잔 한 잔 비우고 잔 비우고

배곱

내놓고 웃네

이끼 낀

돌담

아 이지러진 달이

실날 같다는

시인의 이름

잊었네.

술을 지극히 사랑했으며 낭만과 멋을 유난히 추구하던 여류시인 김여정은 ‘모과주’란 예찬시를 지었습니다. 떨떠름한 모과주 맛이 물씬 풍기는 이 작품은 섬세하며 여린 여성 시인만이 갖는 고운 필치의 작품입니다.

나이 40에

내 돈 내고

그 못생기고 못생긴

남도 고목을 샀지

인생 40의

그 떫고 신맛

이제야 한도 삭을 것 같아.

1970년대 종로의 청진동에 ‘흑산도’란 술집을 차렸던 시인 권일송도 술이라면 사양하지 않은 분으로 알려져 있습니다. 아래의 시는 제목부터 ‘이 땅은 나를 술 마시게 한다’로 당시의 서글픈 시대 상황이 녹아 있습니다.

이 땅은 나를 술 마시게 한다

떠오르는 천년의 햇빛

지는 노을의 징검다리 위에서

독한 어둠을 불사르는

밋밋한 깃발이 있다

하나같이 열병을 앓는 사람들

포탄처럼 터지는 혁명의 석간 위엔

노상 술과 여자와 노래가 넘친다

이 땅은 나를 술 마시게 한다.

'동백'이라는 시조로 유명한 정훈 시인의 아래 작품도 그러한 맥락에 있습니다.

사람보다 술이 좋더라

몸이 불타 이글거리면

내 위에 잘난놈 없어 좋더라

비분보다 차라리 술에는 위엄이 있어

내가 술인지

술이 나인지

기인이 된 것처럼 자랑스럽구나.

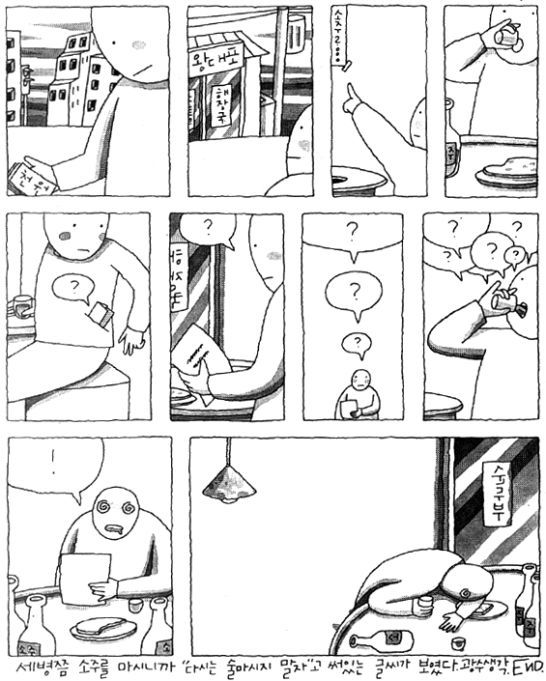

최근에 발표된 술에 관한 시로는 김영승 시인의 <반성16>이 눈에 띕니다.

술에 취하여

나는 수첩에다가 뭐라고 써 놓았다.

술이 깨니까

나는 그 글씨를 알아볼 수가 없었다.

세 병쯤 소주를 마시니까

다시는 술마시지 말자

고 써 있는 그 글씨가 보였다.

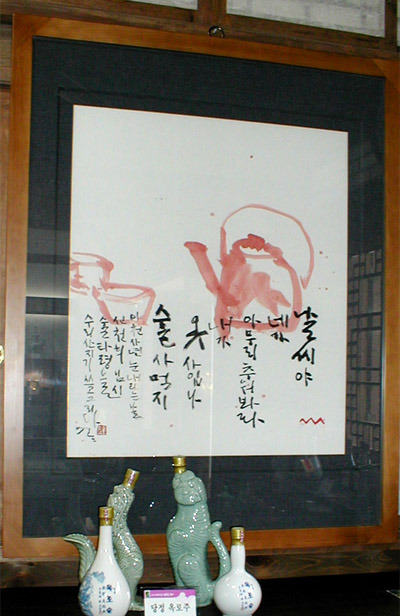

이외에도 술과 관련된 또는 술을 예찬한 시는 무수히 많습니다. 즐겨야 하는 술, 이 속에서 빚어지는 누룩 냄새 물씬 풍기는 시. 이것도 이 시대의 산물이요, 지식인의 정한이겠네요. '날씨야 네가 아무리 추워봐라, 내가 옷 사입나? 술 사먹지.' 음, 제가 죽으면 주정(酒晶)이라는 사리(舍利)가 나올 지도 모르겠습니다. 하하, 어제 마신 술이 깨지 않아 몇 자 적어보았습니다.

'참고자료' 카테고리의 다른 글

| 1200년 전 위대한 구법 여행을 떠났던 신라 고승 혜초 (0) | 2012.02.09 |

|---|---|

| 스님이 입고 있는 가사에도 지위가 있다? (0) | 2012.02.04 |

| 뭘 알아야 면장을 하지? (0) | 2012.01.21 |

| 조선 후기의 판소리 이론가 신재효 (0) | 2011.12.13 |

| 비디오아티스트 백남준 (0) | 2011.11.08 |